こんにちは。副院長の松浦直美です。

来月2月に1週間ほど渡英して、在英の日本人の小児科の先生と一緒に小児検診を予定しています。

そこで、通常の歯科検診に加え、できる範囲ではありますが「小児口腔機能不全」の検査も行いたいと思っています。

数年前から保険適用になったこの検査

お子様の食べる、話す、といった「口腔機能」が正しく発達しているかを検査するものですが

まだまだ周知されていません。

なんとも分かりにくいこの名前ですが

口腔機能がうまく成長していかないとかなりの割合で現れるのが

「歯並びの不正」

歯科で検診をするからには、「歯並び予防検診」とでも名付けた方がわかりやすいのではないか

と常々思っています。

デンタルスクエアもりおか青山では小学生までのお子様はスクリーニングとして

ほぼ全員にこの検診を行なっています。

歯並びやお顔立ちに大きく影響を与える口腔機能発達不全。

全貌を知っていただくためにも、まずは

歯科医院で行っている口腔機能不全の検査について、お話します。

前回の内容はこちら↓

小児口腔機能発達不全の検査とは

歯科医院でのスクリーニング検査といっても、基本的には通常の歯科検診と大きく変わりはありません。

まず、通常のステップ4までの検診に加えて、「機能検査」を付け加えていきます。

STEP.1虫歯のチェック

虫歯が多く痛みがあったり、虫歯で歯がかけたりしていると食事に影響が出ます。

口腔機能の「食べる」部分に影響するため、虫歯のチェックと治療はやはり基本の基本です。

STEP.2パノラマレントゲン

パノラマとはその名の通り、顎全体を写すレントゲンです。

乳歯の下で永久歯が待っているのですが、その数が足りているか

また歯が生える時にできることがある顎の中の嚢胞などの病気がないか

などなど

情報がたくさん

小学校の低学年くらいには一度撮っておくと、その後の対応がしやすくなります。

STEP.3お顔とお口の中の写真

顔貌と口腔内写真は、予防歯科でなくてはならないもの。

歯医者さんで、お口の中の写真の記録を撮ってもらったことのある方もいるかもれません。

お口の中の写真を撮られるなんて嫌だな、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが

写真を定期的に残しておくことは、さまざまな情報になり

長期にわたってメインテナンスや予防をしていく上でかけがえのない記録になります。

また、お顔の写真は、口呼吸や噛み合わせの不正によるお顔の変化を如実に表すため、保険で口腔機能不全の対応をする場合には撮影が義務付けられています。

STEP.4歯肉炎のチェック

Step.5 口腔機能検査

いよいよ機能検査に入ります。

見る項目は以下の5点です。

1。口唇閉鎖不全の検査

みんな大好きな検査。

りっぷるくんという装置を使って、上と下の唇を閉じる力がどのくらいあるかを計測します。

(写真は松風HPより)

先述の、なかなか治らない歯肉炎の鍵をにぎるのが、この「口唇閉鎖不全」です。

口が常にあいていて、歯肉が乾燥にさらされると、歯肉炎を起こす細菌(嫌気性菌:空気が嫌いな菌です)が活発化し、歯肉はいつも炎症を起こして腫れぼったくなっています。

2。舌圧検査

正しい顔貌の発達には、舌の位置が非常に大切です。

口を閉じた時に、舌はどこありますか?

そう、「スポット」と呼ばれる上顎の前歯の後ろあたりにあるのが正解です。

舌を上に持ち上げる力が弱く「低位舌」になっている方は、このスポットに舌が位置しておらず

上顎の立体的な成長がうまくいかず、歯並びが悪くなり、お顔立ちも平面的になります。

舌圧は、小さな風船のような検査器具を舌の上に乗せて、舌を上に持ち上げる力を測定します。

3。口呼吸と飲み込み方のチェック

誤った呼吸(口呼吸)や飲み込み方(水分、固形物にかからわず)は、お口周りの筋肉の間違った動きにつながり、歯並びや噛み合わせに影響します。

4。歯並びの検査

歯並びや噛み合わせが悪くなるのは、口腔機能発達不全の大きな特徴の一つです。

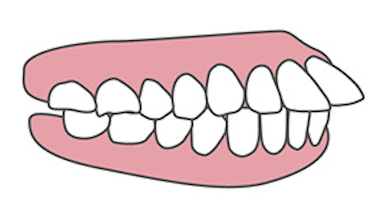

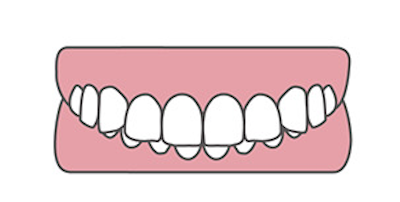

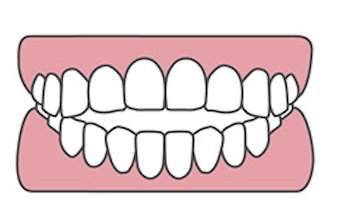

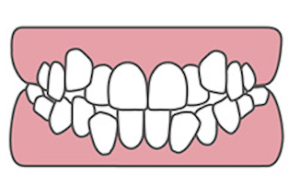

上述の口唇閉鎖不全によりいつも口を開いている方や、低位舌の方は、特有の歯並びや噛み合わせを呈します。

上顎前突(出っ歯)

過蓋咬合(噛み合わせが深く下の前歯が見えない)

開咬

反対咬合

叢生(ガタガタ)

5。その他

日常の癖(指しゃぶり、唇を噛む、爪噛み、頬杖など)や、舌や上唇の付け根のヒダの形など、歯並びに影響する症状がないかを確認します。

口腔機能不全と診断されたら

口腔機能発達不全症の検査について、なんとなくお分かりいただけましたか?

難しいものは何もないのですが今まで歯科医師や歯科衛生士が感覚的に見ていたものが

検査が保険適用になったことで数値化したり、系統だって調べることができるようになったのは良い点だと思います。

次回の記事では、口腔機能不全と診断された場合の歯科医院での対応方法をお話します。